オレンジのカーテンが揺れる

のどかな里山の秋

尾道柿園ではその日、外に吊るしていた干し柿を屋内へ運び込む作業が行われていた。干し柿のカーテンは、御調町の秋の風物詩。吊るし柿たちはやわらかい陽光とさわやかな秋風を浴び、自然な甘みととろみを増して、お茶の間へと届けられていく。

御調の山頂付近に位置する尾道柿園では、昔ながらの製法で作られる干し柿や、柿酢、柿渋など、柿にまつわる商品を幅広く展開している。

干し柿を運んでいたのは、尾道市御調町の元地域おこし協力隊、大橋和也さん。尾道に移住後、協力隊としての任期をつとめ上げ、尾道柿園に合流した。

自分で育てた野菜を

喜んでもらえた原体験

「福島の祖父母が農家を営んでいて、幼少期から農業はとても身近な存在でした。小学校低学年の頃からベランダ菜園でオクラや枝豆をせっせと育て、家族に食べてもらっていましたね」。

農業のルーツを尋ねると、大橋さんはそう答えてくれた。自分で種をまいて育て、家族がおいしいと食べてくれる喜びが、今につながる原体験だったようだ。

大学院で農学を修めた大橋さんは、作物の流通を学ぶため大手小売店の青果部門に就職した。しかし、2011年に東日本を襲ったあの震災の際には、その立場ゆえ憂苦に苛まれる。「やっぱり自分で直接土にふれて農業を捉え直したい」。大橋さんは退職を決意した。

ブータンが教えてくれた家族観、

そして地域おこし協力隊へ

水戸市にある農業学校勤務、カリフォルニア州での農場研修を経て、バックパッカーとして23か国を巡る旅も経験した。その旅先でJICA青年海外協力隊に応募し、そして赴任地のブータンへ。

「食や農業って、どんな世界、どんな地域にいても必要なもの。自分の得た経験や知識が活かせる場所だったら、日本に限らず、世界中どこに行ってもいいと思っていました」。

特にブータンでの活動は、大橋さんの人生観にも大きな影響を与えた。「農業技術支援という形で行きましたが、むしろ私が多くのことを学びました」。生活の中に根付く敬虔な仏教文化や、家族との関わり方など、人として当たり前の生活の大切さを学んだのだと教えてくれる。

日本を飛び出して食と農、そして食文化も生活様式もさまざまな地域を見つめてきた大橋さんは、帰国後、縁あって尾道市の地域おこし協力隊に着任。結婚や我が子の誕生を経て、尾道市御調町での新しい生活がスタートした。

農業の可能性を模索し

地域のためにつないでいきたい

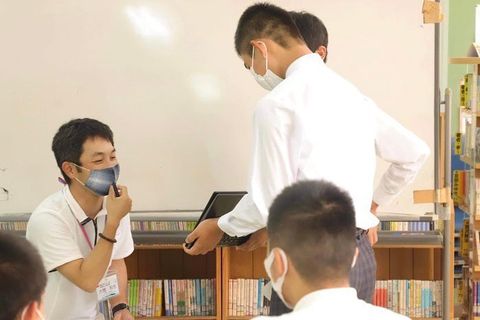

御調町の特長は、小・中・高校があることだ。「これまでの経験を通して、作物ができてから食卓に並ぶ過程を地域の子どもたちに伝えていけたら」――。大橋さんは自ら、教育現場も活動フィールドに加え、積極的に地域の子どもたちとの交流を深めていった。

そして現在。尾道柿園に従事しつつ、農と地域をテーマにさまざまな活動に携わる。「地域と一緒に成り立つこの景色を守りたい。尾道柿園だけが繁盛すればいいとは決して思いません。生産者や地域の人、移住者や若者…さまざまな立場の人と人をつなげ、みんなで地域を見据えていきたいんです」。

豊富な国際経験と、地域に根付いた活動。大橋さんが生む信頼関係やつながりは、持続可能な地域農業へのヒントになるだろう。しなやかに、そして多様性を包含するやさしさを備えながら、大橋さんの挑戦は続いていく。